08:科普

在观鸟爱好者的圈子里,通常会用“菜鸟”指代那些十分常见的鸟类。“菜鸟”在我们的生活中随处可见,而且并不畏人,但似乎很少有人关注它们。面对人类的习以为常,“菜鸟”们或许并不感到遗憾。

“菜鸟”的“菜”代表的是物种演化过程中的一次巨大成功,只有那些能够快速适应全然不同且日新月异的城市环境的物种,才能拥有“菜”的称号。

“菜鸟”之才

现代化城市的出现只有不到300年的历史,而物种演化动辄要以万年为单位,物种演化的速度远远跟不上城市环境的剧变。况且城市的发展始终围绕着人类的生产生活,对于其他生物而言可能不太友好,因此适应城市生活对于包括鸟类在内的野生动植物来说,并不是一件容易的事。

在城市快速发展的过程中,从来不缺少新的机遇,而成为“菜鸟”的关键就是能够在新环境中把握一切可以利用的机会,实现种群的快速发展。

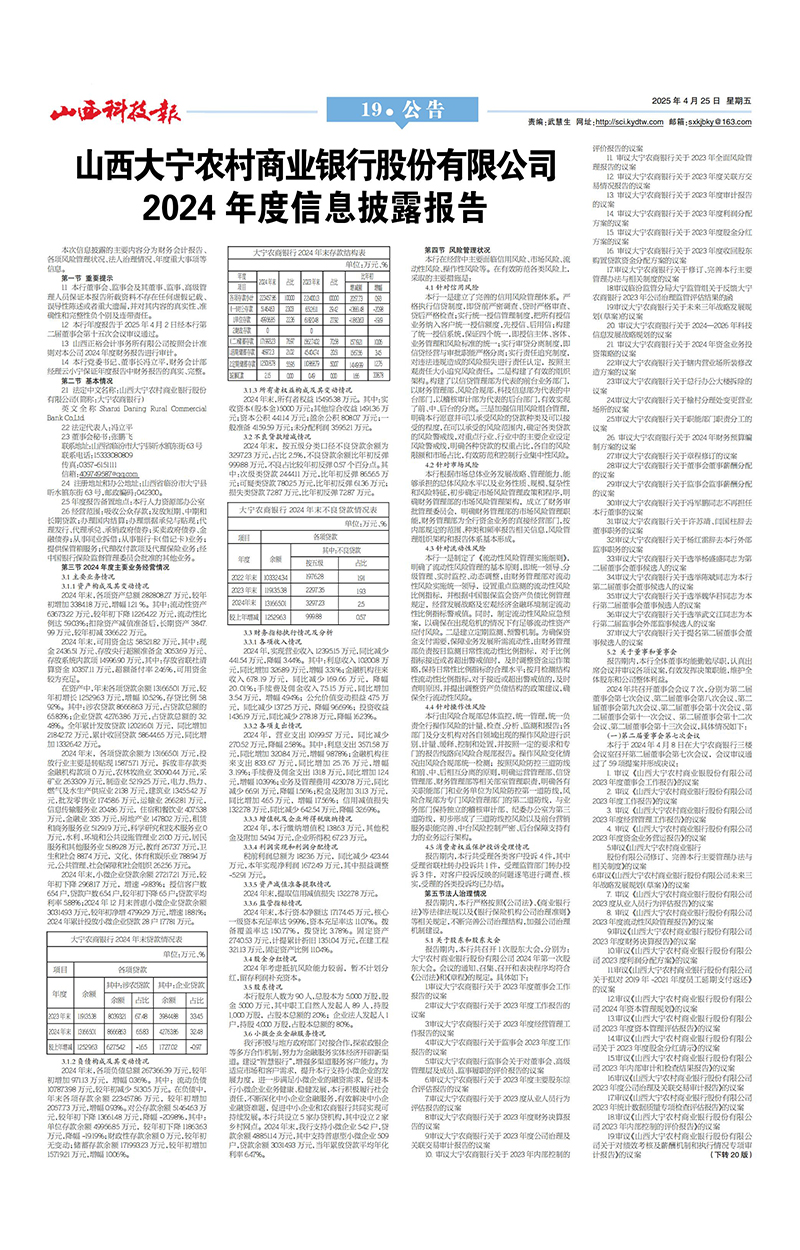

同麻雀一样,珠颈斑鸠也是城市鸟类里的“菜”中“菜”,它们暗灰色的羽毛在城市环境中已经不能再低调了,唯一称得上华丽的珍珠“披肩”不仔细看也很难发现。绝佳的保护色让珠颈斑鸠可以自信大胆地出现在以水泥灰为主调的城市里的各个角落,从而获得更丰富的资源。

珠颈斑鸠以“随地大小蛋”著称,它们的巢可能会出现在任何意想不到的位置:阳台的防盗窗、窗台的花盆、空调外机的缝隙,甚至是挂阳台上忘记收回来的衣服里……几根树枝搭建的“毛坯房”就能满足珠颈斑鸠繁育的基本需求,这种低成本的投入能够有效抵御城市中不确定性的风险,实现高效的繁殖。

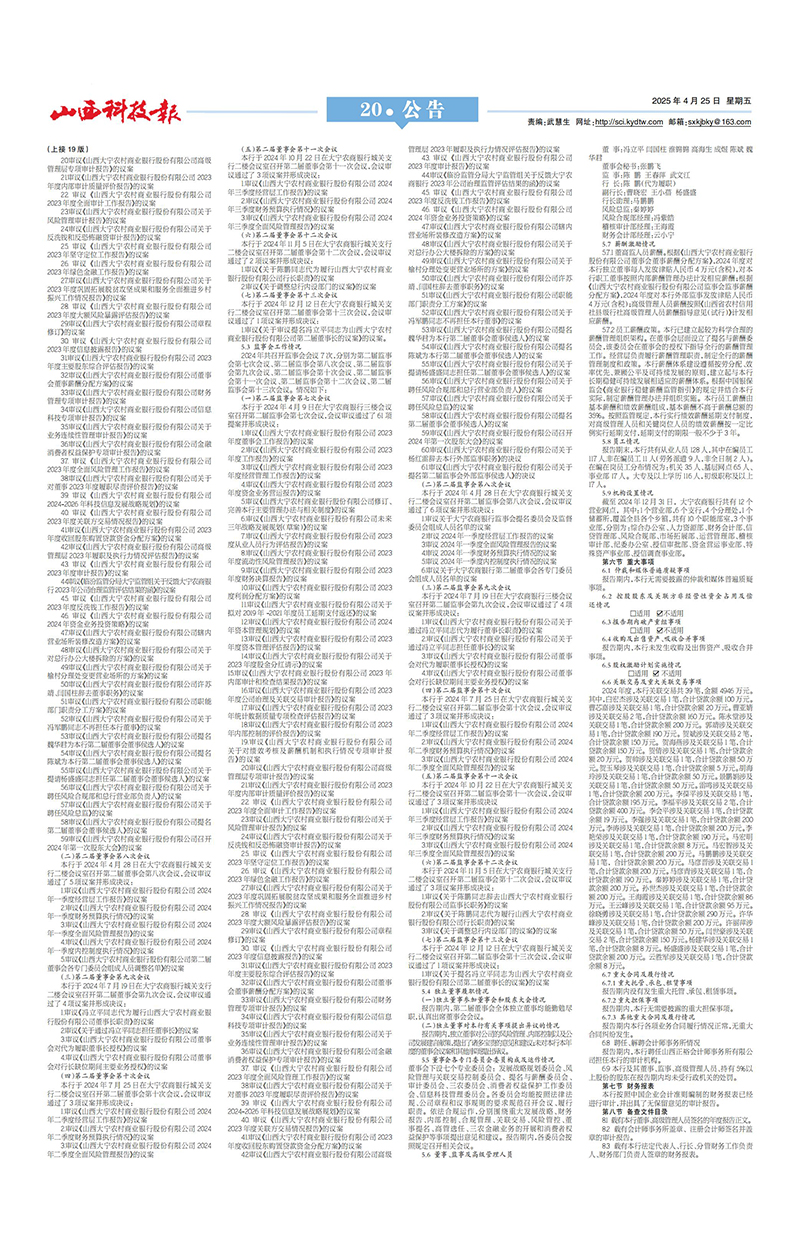

灰椋鸟和丝光椋鸟在城市中也很常见。椋鸟是一类群居性的鸟类,通常在树洞中繁殖。然而城市中并没有太多自然的树洞,椋鸟们开始探索和尝试更多的可能性。城市建筑外墙上预留的空调孔及通风口尺寸大小刚好满足椋鸟繁殖的需求。居民小区很快就成了城市中椋鸟们重要的繁殖区域。

类似的还有城市中较为常见的红隼、游隼,在自然条件下它们通常会在高耸的崖壁平台上筑巢,而在城市中,它们会利用高层建筑的楼顶以及外墙放置空调设备的平台筑巢繁殖。

除了巢址,很多城市“菜鸟”在巢材的选择上也做出了改变。白头鹎一般会选择较细较软的植物纤维编制碗状的巢,而喜鹊更喜欢较粗的干枯树枝搭建球状的巢。

但在城市中,人工材料比自然材料更为丰富,人们发现城市化程度越高的区域的白头鹎会更多选择塑料膜、化学纤维作为巢材,而喜鹊会选择晾衣架、铁丝等人工材料。

繁殖是生物的头等大事,它们理应选择最稳妥的方式保证繁殖的顺利进行,可是城市“菜鸟”们却选择不断做出改变以应对新的挑战,并且尝试与人类共存。

“菜鸟”们的成功案例让我们看到了物种自身强大的生命力以及自然生物与人类社会共存的可能。与此同时,城市的变化日新月异,即便是“菜鸟”当影响生存的关键因素发生质的改变也会面临种群的快速消失。

但是目前我们对于城市鸟类繁殖行为的研究并不充分,城市中有哪些种类的鸟类筑巢繁殖,不同鸟类选择巢址、巢材的偏好,不同鸟类繁殖育幼的自然行为都是亟待研究和了解的问题。

通过调查研究,试着梳理和总结“菜鸟”的成功经验,这或许可以为城市化对鸟类繁殖有哪些影响,哪些城市空间可以被更多的鸟类利用,如何为更多鸟类创造更友好的生存和繁衍的环境等更宏观的问题提供灵感和思路,进而推进城市鸟类多样性构建和保护。

不“菜”的鸟也很重要

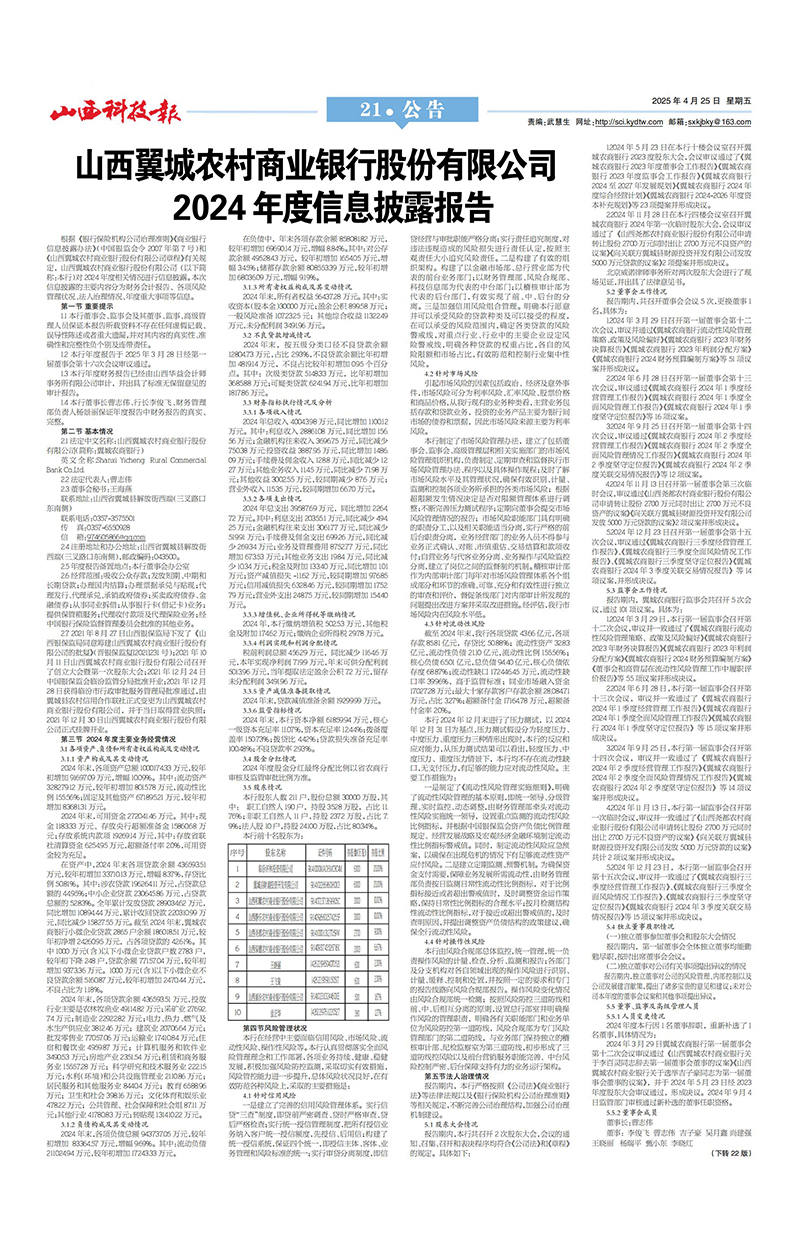

并非所有的鸟类都能适应城市生活,其实大多数的野生鸟类都不能。许多依赖单一生境的鸟类,例如在湿地芦苇环境中生活的震旦鸦雀、依赖山林生境的仙八色鸫、在芡实水塘中繁殖的水雉以及喜欢在农田中生活的黄胸鹀,它们注定无法像“菜鸟”一样在高度人工化的城市环境中生存。

面对城市持续的建设和扩张,会有远比我们想象的要多得多的物种要面对城市生存的严峻挑战,它们将何去何从?

鸟类在努力适应城市的发展,反过来城市的发展也应该去适应鸟类的需求,双向奔赴才是城市与自然的共生之道。因此城市的发展需要保留自然的湿地、完整的山林和健康的农田,复杂性是维持生物多样性以及生态稳定的重要因素。野生动物在城市中的繁衍无疑是健康城市的重要指标,丰富的环境类型对于鸟类和我们自己都有好处。

城市已经成为陆地上最显著,面积最大的生态系统,我们应该清楚地认识到:城市是一种自然之中而不是自然之外的存在。当自然生态系统承受巨大压力时,我们的城市可以在生物多样性保护中发挥更重要的作用。来源:科普中国